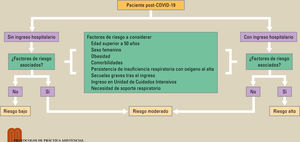

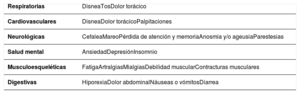

Muchas de las personas que han sufrido COVID-19 persisten con síntomas semanas y meses después de la recuperación del proceso agudo, presentando un conjunto de manifestaciones muy heterogéneo del que se desconoce su fisiopatología. No existe una nomenclatura uniforme ni tampoco unos criterios diagnósticos consensuados. Uno de los principales factores de riesgo para su desarrollo es haber requerido ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos. Las manifestaciones más frecuentes son la fatiga y la clínica respiratoria, entre las que destaca la disnea. El abordaje diagnóstico está enfocado a descartar otras posibles causas responsables de dichas manifestaciones, por lo que realizaremos una valoración integral del paciente, seguida de un enfoque posteriormente dirigido a los síntomas específicos.

Palabras clave

Many people who have had COVID-19 continue to have symptoms weeks and months after recovering from the acute disease. They present with a highly heterogeneous set of manifestations whose pathophysiology is unknown. There is no uniform nomenclature or agreed-upon diagnostic criteria. One of the main risk factors for its onset is having required intensive care unit admission. The most common manifestations are fatigue and respiratory symptoms, of note among which is dyspnea. The diagnostic approach is focused on ruling out other possible causes that could be responsible for said manifestations. Therefore, a comprehensive evaluation of the patient is conducted followed by a later approach aimed at the nonspecific symptoms.

Keywords

Identifíquese

¿Aún no es suscriptor de la revista?

Comprar el acceso al artículo

Comprando el artículo el pdf del mismo podrá ser descargado

Teléfono para incidencias

De lunes a viernes de 9h a 18h (GMT+1) excepto los meses de julio y agosto que será de 9 a 15h